ピケティ『21世紀の資本』と不動産投資|第2部 日本の格差是正

ピケティは『21世紀の資本』の中で、資産を「持つ者」と「持たない者」との間で格差が拡大していくと述べています。資産形成において不動産投資がなぜ重要なのか、「ピケティ『21世紀の資本』と不動産投資」と題し、以下の3部構成で解説していきます。

第1部 資本主義と格差

第2部 日本の格差是正

第3部 インフレに強い資産形成

日本でも、この格差拡大は深刻化しており、税制や社会保障制度の見直しが注目を集めています。第2部では、日本の格差是正について解説します。

永濱 利廣(ながはま としひろ) Toshihiro Nagahama

株式会社 第一生命経済研究所

経済調査部 首席エコノミスト

担当:内外経済市場長期予測、経済統計、マクロ経済分析

日本経済における格差の現状

日本は、高度経済成長期には「一億総中流」とも言われ、比較的平等な社会だったが、1980年代以降、所得格差は緩やかに拡大傾向にある。特に以下の3点が問題視されている。

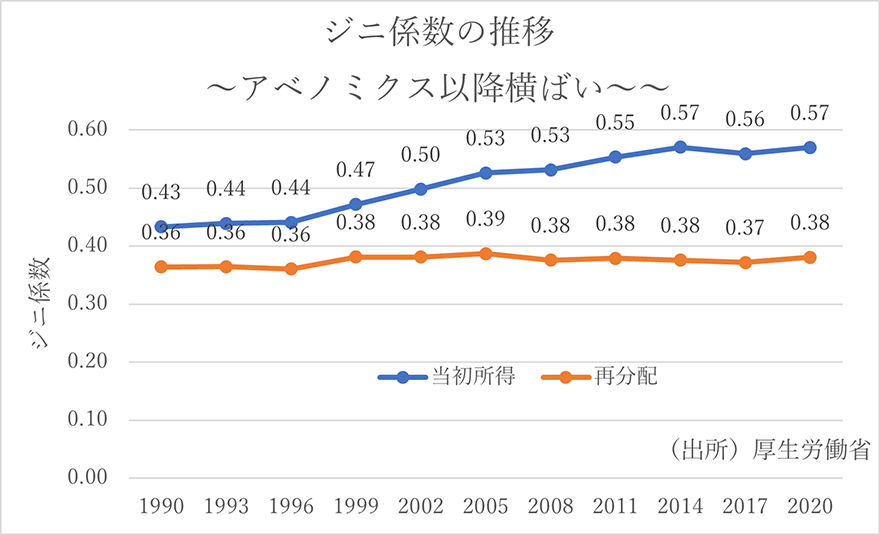

まずは所得格差である。所得格差を示す経済指標として有名なジニ係数は、税や社会保障による再分配前の所得を示す当初所得ベースでは高止まり傾向にある。これは、正規・非正規雇用の賃金格差や、年功序列制度の崩壊などが要因とされている。

また、こうした所得格差が蓄積されることで、資産格差も拡大しているとされる。特に「富裕層」と呼ばれる層は、投資や不動産から得られる資本所得によって、さらに資産を増やしている。

一方で、相対的貧困率は上昇傾向にあり、特にひとり親世帯や若年層の貧困が深刻な課題となっている。これは、不安定な雇用形態や非正規雇用の増加が大きな要因とされている。

ミニマムタックスをはじめとした格差是正政策

こうした中、ピケティが提唱する富裕税の導入は、日本でも重要な政策課題となっている。

(1)金融所得課税の見直し

日本の税制において、給与所得は最高45%(課税所得4,000万円以上)の累進課税が適用される一方、株式譲渡益や配当などの金融所得には一律約20%(うち所得税15%、住民税5%)の分離課税が適用されている。このため、所得が1億円を超える高所得者層では、金融所得の割合が高まることで、所得全体に対する実効税率が逆に下がってしまうという「1億円の壁」が問題視されている。そして、この不公平を是正するため、金融所得への累進課税として、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置、いわゆるミニマムタックスが令和7年分以降の所得税から適用される。その年分の基準所得金額から3億3,000万円を控除した金額に22.5%の税率を乗じた金額がその年分の基準所得税額を超える場合には、その超える金額に相当する所得税が追加して課税される。(新措法41の19①)

政府が2022年「資産所得倍増プラン」で日本の家計金融資産(約2,000兆円)の半分以上が預貯金で保有されている状況を改善すべく、NISA(少額投資非課税制度)など株式投資をはじめとした個人による資産形成を促す一方で、このミニマムタックスの導入の他、各政党から金融所得課税の税率の引き上げや分離課税の撤廃などが議論されている。

(2)所得控除の見直しと税額控除の導入

日本の所得税制は、給与所得控除や基礎控除等の所得控除が多く、高所得者ほど控除額が増える傾向がある。こうしたことから、これを縮小・見直しのみならず、代わりに税額から直接差し引く税額控除を低所得者向けに拡充する案も議論されている。これにより、働く意欲を失わせることなく、実質的な所得の底上げを図ることができるかが課題となる。

(3)相続税の活用

日本では、相続税が資産格差是正の機能も果たしている。2015年から相続税の基礎控除額が引き下げられ、課税対象が拡大した。今後も、資産格差の固定化を防ぐため、さらなる相続税の拡充が検討される可能性がある。

日本経済の格差是正の課題

ただ、これらの政策は格差是正に有効な一方で、慎重な議論も必要だろう。というのも、まず高所得者への課税を強化しすぎると、富裕層がより税負担の軽い国へ資産を移す国外流出を招く可能性がある。これは、税収の減少だけでなく、日本経済の活性化に必要な富裕層の投資や消費を失うリスクを伴うことになる。

また、特に金融所得課税の強化は、株式市場全体に影響を及ぼす可能性があり、一般の投資家の資産形成意欲を削ぐことにもつながりかねない。

以上をまとめると、ピケティの理論が示唆するように、資本主義社会で格差拡大は避けられない傾向であり、それを是正するには、税制や社会保障制度による意識的な所得再分配が不可欠とされている。特に日本では、「1億円の壁」に代表される税制の不公平を是正しつつ、経済の活性化と国民全体の幸福度向上を両立させるためのバランスの取れた政策が求められているといえよう。

※出所:トマ・ピケティ著『21世紀の資本』(みすず書房、2014年)

※r = return on capital(資本収益率)

※g = economic growth rate(経済成長率)

本コラムの記載は、掲載時点の法令等に基づき掲載されており、その正確性や確実性を保証するものではありません。最終的な判断はお客様ご自身のご判断でなさるようにお願いします。なお、本コラムの掲載内容は予告なしに変更されることがあります。

お問い合わせ Contact us

まずは、お気軽にご相談ください。