CRE戦略としての有効活用|第1部 企業不動産の生産性

日本企業にとって、総資産に占める不動産の比率が高く、企業不動産の生産性がその企業の収益性、企業評価につながります。「CRE戦略としての有効活用」と題し、以下の3部構成で解説していきます。

第1部 企業不動産の生産性

第2部 企業不動産の有効活用と経営改革

第3部 不動産の含み益と企業評価

第1部では、企業不動産の生産性について解説します。

永濱 利廣(ながはま としひろ) Toshihiro Nagahama

株式会社 第一生命経済研究所

経済調査部 首席エコノミスト

担当:内外経済市場長期予測、経済統計、マクロ経済分析

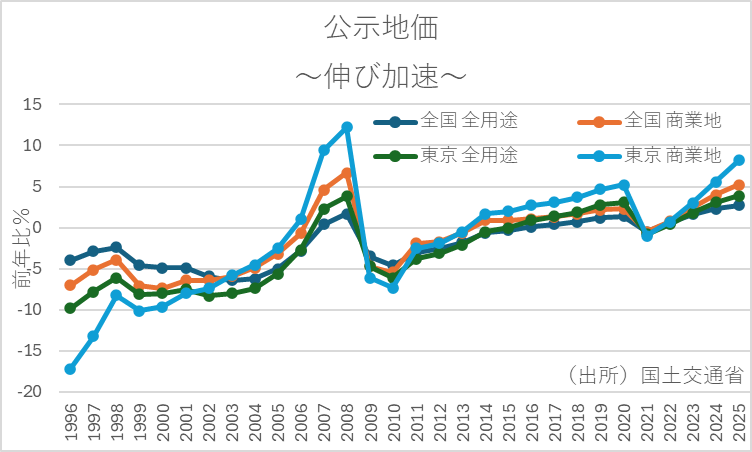

令和7年地価公示から見る地価の上昇

令和7年3月19日に地価公示が公表され、全国平均では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも4年連続で上昇し、上昇幅が拡大した。全国全用途で前年比2.7%上昇とプラス幅を0.4%pt拡大させ、東京の商業地では前年比8.2%上昇と2008年以来のプラス幅となり、地価上昇を印象付けた。

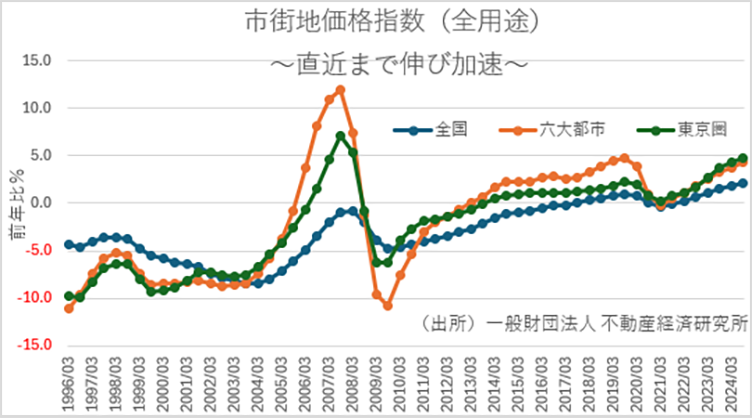

また、半年に一度発表される一般財団法人日本不動産研究所の市街地価格指数を見ても、2024年9月段階で全用途平均で東京圏の地価は前年比4.7%上昇(昨年3月は同4.4%上昇)、6大都市で同4.3%上昇(昨年3月は同 3.8%上昇)、全国では同2.1%上昇(昨年3月は同1.9%上昇)と全体的な改善基調の継続、また改善地域の広がりを確認することができる。

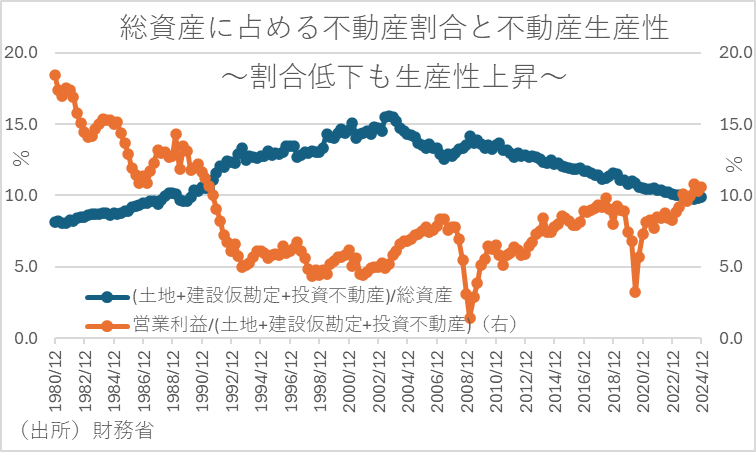

日本企業の不動産保有状況

日本企業のバランスシートを見ると、総資産に占める不動産の比率は依然として約1割と高い。こうしたことから、日本企業のROE(Return on Equity:自己資本利益率)やROA(Return on Asset:総資産利益率)といった資産収益性を考える上で、不動産の有効活用は避けて通れない課題であると考えられる。時系列的には、2010年代にとどまらず、2020年代前半も日本企業は総資産に占める不動産の比率を下げてきた。しかし、2024年度以降はその比率に下げ止まり感がみられ始めている。

また、日本企業の営業利益を保有不動産残高で除した収益性の指標を見ても、コロナショック以降は高採算であったことが確認できる。企業不動産の収益性の改善ペースが早まったのは 2023年度以降であるが、直近ではバブル期以来の収益性にまで回復しており、更なる改善余地が残っている可能性がある。

不動産の価格上昇と生産性

過去数年に渡る不動産の価格上昇に伴い、企業の総資産に占める不動産の比率が下げ止まる一方、直近で不動産の価格上昇ペースが収益改善ペースを上回るために企業不動産の収益性が低下に転じている点も見逃せない。この乖離が大きくなると、ファンド等による買収提案や遊休資産の売却提案のターゲットになる可能性もある。こうしたことから、日本企業も地価上昇に伴う資産価値上昇に満足せず、企業不動産がポテンシャルを発揮して収益性を生み出しているかを確認しておく必要が高まっているといえよう。

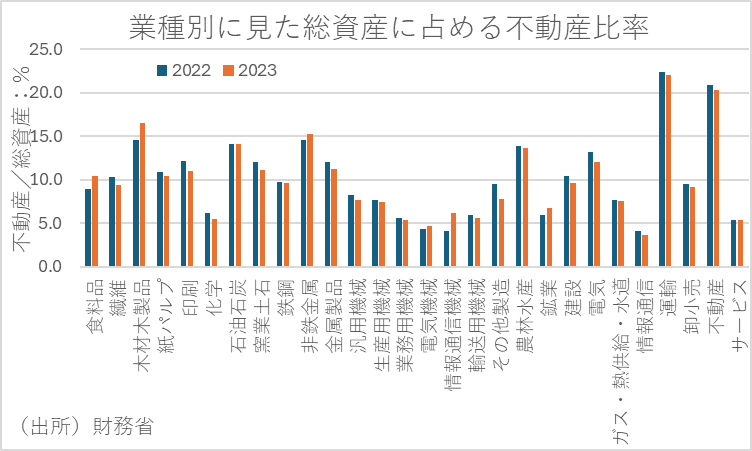

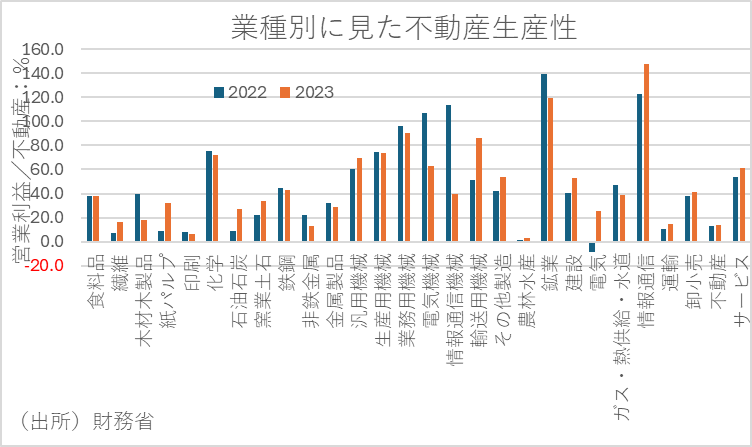

法人企業統計をもとに業種別に見た総資産に占める不動産比率やその収益性、すなわち不動産生産性を見たのが下図である。結果を見ると、不動産業に限らず総資産に占める不動産の比率の高いセクターが多いことが確認できる。例えば、製造業では木材、非鉄、石油石炭、非製造業では運輸、農林水産、電力、建設などで同比率が高い。そして、このうち幾つかのセクターでは、依然として土地を多く抱え、収益性の低下に見舞われているが、建設に加えて電力、運輸などのセクターでは売却や流動化を通じて資産の圧縮を図っており、不動産生産性も徐々に改善していることが窺われる。そこで第2部では、非不動産企業での企業不動産の有効活用が徐々に進みつつある背景について整理する。

本コラムの記載は、掲載時点の法令等に基づき掲載されており、その正確性や確実性を保証するものではありません。最終的な判断はお客様ご自身のご判断でなさるようにお願いします。なお、本コラムの掲載内容は予告なしに変更されることがあります。

お問い合わせ Contact us

まずは、お気軽にご相談ください。