経済指標から2025年の日本経済を読む|第3部 日本の雇用、倒産、物価

2024年後半にアメリカ大統領選、日本では衆議院選挙が行われ、2025年の日本経済の行方が注目されています。国内景気は回復持続するのか、「経済指標から2025年の日本経済を読む」と題し以下の3部構成で解説していきます。

第1部 米中を中心とした世界経済

第2部 日本の民間設備投資、住宅建設、公共投資

第3部 日本の雇用、倒産、物価

第3部では、日本の雇用、倒産、物価について解説します。

永濱 利廣(ながはま としひろ) Toshihiro Nagahama

株式会社 第一生命経済研究所

経済調査部 首席エコノミスト

担当:内外経済市場長期予測、経済統計、マクロ経済分析

労働需給は引き締まった状態が続く

日本の労働市場の動向をみる。雇用者数を男女別、正規雇用者・非正規雇用者別にみると、女性を中心に、増加傾向が続いていることが分かる。また、15歳以上人口に対する就業者数の比率を示す就業率も、25~64歳の女性を中心に上昇傾向が続いてきたが、2024年春頃には、横ばい圏内で推移している。これまで、女性については、2010年代半ば以降、非労働力状態から労働市場に参加する者が増加する傾向が継続してきたが、2024年に入って以降、こうした動きは一服の兆しがみられるようになっている。非労働力人口が減少する中で、2025年は女性の就業者の増加余地が小さくなる可能性には留意が必要である。

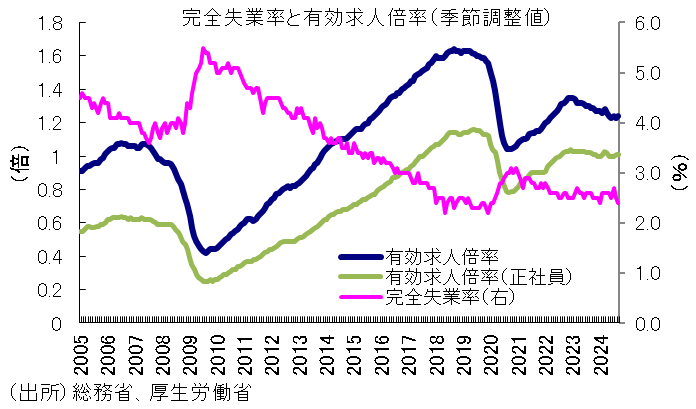

労働需給については、失業率は2%台半ばと低位で安定的に推移している一方、有効求人倍率は全体で1.2倍台、正社員で1倍程度と横ばい傾向で推移している。職種別にみると、警備等の保安、建設、介護、宿泊・飲食サービス、貨物輸送等の自動車運転といった分野で、有効求人倍率が2倍超と、人手不足感が特に強くなっている。

なお、雇用者数を正規と非正規に分けてみると、このところ非正規労働者が減少する一方で、正規労働者が増加傾向にある。こうしたことからすれば、2025年は労働力不足に伴う人材獲得競争がより激化すること等により、転職も含めた非正社員の正規化がより一層進むことになろう。

倒産件数は高水準持続

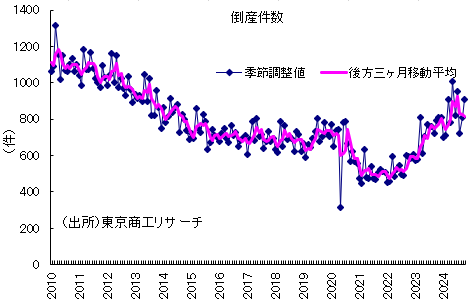

収益や業況など企業部門の改善が続く一方で、倒産件数については増加傾向が続いている。コロナ禍においては、実質無利子・無担保融資(以下「ゼロゼロ融資」)や持続化給付金等の事業継続支援により、倒産件数が月500件程度と歴史的な低水準に抑制されてきたが、2022年秋以降、経済活動が正常化に向かい、資金繰り支援が縮小する中で増加傾向に転じ、直近では季節調整値でみて月900件程度で推移している。

一方、従業員規模別では10人未満の小規模企業が約9割、負債金額別では1億円未満の企業が約4分の3と多くを占める状況は、倒産件数の増加局面において変化しておらず、過去の金融危機等による景気悪化局面でみられたような大規模企業の倒産が増加するという状況には至っていない。

倒産理由としては「販売不振」が全体の約4分の3を占めている。民間金融機関を通じたゼロゼロ融資を受けた中小事業者の状況をみると、2024年初において、据置期間中の割合が減少する一方、完済や借換が増加しており、条件変更や代位弁済の割合は増加しているものの微増にとどまっている。また、資金繰りの状況をみると、事業者から金融機関に対する条件変更の申込件数は前年比で増加しているものの抑制されており、金融機関による条件変更の実行率は高い水準が続いている。

こうした中で、中小企業の資金繰り判断DIは現時点ではおおむね横ばいで推移している。このように、ゼロゼロ融資の返済開始による影響は、現時点では限定的とみられるが、人手不足や物価上昇の影響を含め、中小事業者の倒産動向には2025年も引き続き留意が必要である。

消費者物価上昇率はピークアウト

消費者物価(以下CPI)をみると、政策・制度要因を除いて考えれば、CPIの上昇率は緩やかな低下傾向にあると言える。物価の基調を、生鮮食品及びエネルギーを除く総合(コアコア)でみると、生鮮食品以外の食料品の上昇幅縮小を受けて、前年同月比で2023年5月ピーク時の4.3%から2024年には2%台まで低下し、前月比ではならしてみて+0.2%程度の緩やかな上昇ペースとなっている。

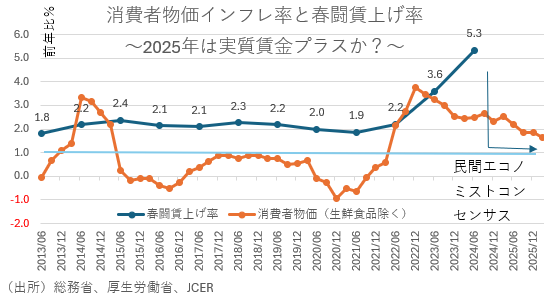

以上を踏まえて、2025年に向けた物価動向の見通しをまとめると、まず賃金上昇については、33年ぶりの高水準となった24年の春季労使交渉での賃上げを引き継ぎ、より多くの企業で高い賃上げ率が実現し、年齢層別でみても賃上げの広がりが確認されつつある一方、中小企業や公的分野などへの波及は途上となる可能性があろう。また価格転嫁については、原材料の販売価格への転嫁は円滑・着実に進み、サービス分野において賃金と物価が共に上昇する局面に入りつつあるが、中小企業の労務費の販売価格への転嫁については引き続き課題となろう。そして物価上昇の広がりは、我が国がデフレ状況に陥る前の企業の価格転嫁メカニズムが復活しつつある。ただし2024年に引き続き、物価の動きが鈍いサービス分野も散見されることになろう。こうした中、予想物価上昇率については、経済主体によってばらつきやバイアスはあるが、中期的には、過去よりも高い水準に安定化しつつあると言える。

このように、2024年よりは鈍化傾向になるものの、本格的なデフレ脱却に向けた前向きな動きは2025年も継続すると予想される。

本コラムの記載は、掲載時点の法令等に基づき掲載されており、その正確性や確実性を保証するものではありません。最終的な判断はお客様ご自身のご判断でなさるようにお願いします。なお、本コラムの掲載内容は予告なしに変更されることがあります。

お問い合わせ Contact us

まずは、お気軽にご相談ください。